di Angelo Carotenuto (su Lo Slalom)

Costava cinquanta lire. Quattro pagine. Il 28 aprile del 1971 il Manifesto diventava un quotidiano. “Quattro pagine che da oggi non sono più un’idea ma una realtà esposta al giudizio di tutti”, scrisse Luigi Pintor nell’editoriale che presentava ai suoi lettori un giornale comunista. Mercoledì andrà in edicola un supplemento di 96 pagine, un album-raccolta sul decennio fondativo, gli anni Settanta, durante i quali il giornale visse nella identificazione con il Pdup guidato da Lucio Magri, per poi scegliere l’autonomia e la strada del pluralismo, sia politico sia culturale, descritto oggi come posizione “dalla parte del torto”.

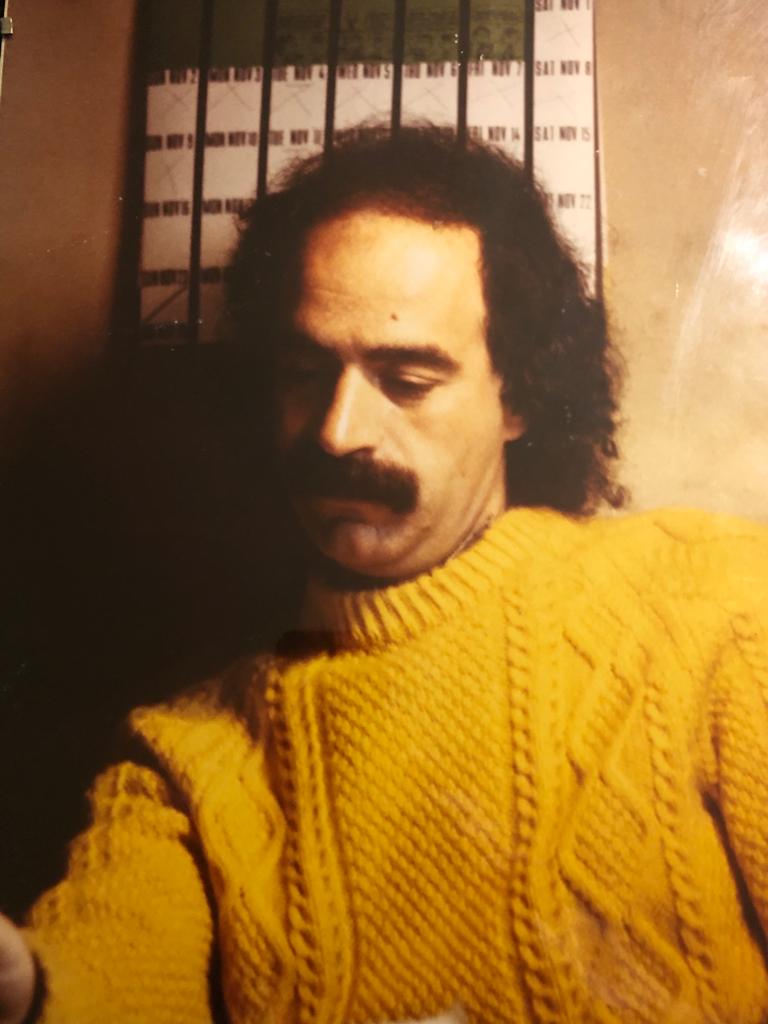

Lungo questo percorso il Manifesto incrociò lo sport. In quella redazione, a partire dal 1975, fu Giorgio Casadio a imporlo quasi. Giorgio è nato a Ravenna, è uno studioso e un appassionato di letteratura angloamericana. Ha anche diretto le riviste culturali del gruppo Giunti con Roman Vlad e Jacques Le Goff. Oggi fa parte del direttivo del Master di giornalismo alla Luiss di Roma. Ha accettato di raccontare a Slalom gli anni dell’irruzione dello sport sulle pagine del Manifesto. Siamo stati compagni di lavoro, per questo nelle domande gli darò del tu.

➣ Qual era l’idea dello sport dentro un giornale che era nato con l’esplicita definizione di comunista?

«Sai, c’era chi sosteneva la solita tesi che il calcio fosse l’oppio dei popoli. Era immorale che un giornale comunista ne parlasse. Quando scrissi un pezzo di previsioni sul Mundial del 1978, con un tono che era tra il giocoso e lo scanzonato, venni accusato di razzismo. Avevo presentato le nazionali africane come squadre che finalmente non sarebbero più state definite come degli àscari, il termine con cui venivano chiamati i militari reclutati nelle colonie fasciste, tra i somali, gli etiopi e i berberi».

➣ Erano i Mondiali della giunta di Videla. Quelli che nel giorno dell’inaugurazione vedono Borges tenere in contemporanea una conferenza sull’immortalità.

«Capitava di vedere le partite insieme con alcuni amici della CGIL. Una volta ci trovammo a dividerci di fronte alla figura di Romeo Benetti. Chi lo diceva un picchiatore, chi lo chiamava patriota. Allora in un corsivo mi capitò di definirlo una bandiera italiana.

Michelangelo Notarianni mi riprese, mi rimproverò di aver esasperato il nazionalismo. Replicai che in realtà dopo Italia-Olanda, svanita la possibilità di andare in finale, le bandiere in giro non c’erano più. Dov’era questo pericoloso nazionalismo?

➣ Ricordi che posizione tenne il giornale sul boicottaggio americano dei Giochi di Mosca 1980?

«Se ne discusse parecchio, ovviamente. Ricordo un taglio basso in prima pagina di Luigi Pintor nel quale veniva trattato a tutti gli effetti come politica, come un evento che faceva parte della contrapposizione tra i due blocchi ideologici. Pensavamo che alla fine la Coca-Cola avrebbe impedito agli americani di non andare alle Olimpiadi. A me onestamente sarebbe dispiaciuto non vedere gli atleti italiani ai Giochi».

➣ Luigi Pintor giocava a tennis.

«Sì. Io avevo una Dunlop, lui una Maxply che chiamava Maxpli, con la i. Un’altra cosa di lui mi colpì. Gli parlai di un libro che stavo scrivendo su Coppi (Un uomo solo. Vita e opere di Fausto Coppi 1979) e mi butto là: vatti a guardare l’Unità del giorno in cui morì. Così recuperai il giornale in archivio e c’era un suo pezzo intitolato Rimpianto per un campione».

“Poche cose commuovono come la morte d’un campione. Ne sono commossi i ragazzi che s’erano esaltati e appassionati alle sue gesta, rivivendole nella loro accesa fantasia come cosa propria, come un primato da imitare e un trionfo da condividere. Ne sono toccati gli adulti perché ne risveglia i ricordi, anche quelli della giovinezza, e segna l’inesorabile passare del tempo. Ne è emozionato l’animo popolare, che aderisce d’istinto a tutto ciò che vi è di sano, di semplcie e vitale, nello sforzo umano per superare i propri limiti e vincere in una qualche competizione con le cose. E una emozione raggiunge anche chi non abbia, con la vita sportiva, alcuna dimestichezza: forse perché la morte, sempre odiosa e avvilente, sembra esserlo ancora di più quando di colpo aumenta energie esemplari. Le energie di un campione”. di Luigi Pintor, l’Unità, 3 gennaio 1960

➣ Eri una specie di eretico. Scompaginavi gli schemi.

«Un altro processo in redazione lo affrontai quando nel 1982 morì Gilles Villeneuve. Avevo letto da poco un racconto nel quale un pilota americano gareggiava contro macchine guidate da robot. Lui le sorpassa tutte, ha un incidente e muore. Mi venne da fare un confronto con l’audacia di Villeneuve ma fui affrontato in riunione con l’accusa di aver esaltato il mito della velocità. Non credevo alle mie orecchie. Con Gianni Riotta, eravamo quelli che quattro anni prima, alla morte di Ronnie Peterson, avevano fatto il titolo: “E per bara una Lotus nera”. Devi considerare che era un periodo nel quale velocità e nazionalismo erano malvisti da chi si considerava vestale o custode dell’ortodossia. Pensa che nel 1981, quando a Fasano uccisero la 14enne Palmina Martinelli, arsa viva perché rifiutava di prostituirsi, alcuni di noi dovettero battersi per portare la notizia in prima pagina. Era considerato un fatto di cronaca. Non era politica, non era sindacato. Gli steccati erano molto rigidi».

➣ Avevi già scritto di velocità e Formula Uno?

«Ero stato una volta a Modena da Enzo Ferrari. Era nata questa possibilità di trascorrere una giornata con lui e fargli un’intervista. Ne parlai con Valentino Parlato, decidemmo di andare. Come ogni tanto succede, Ferrari si fece prima mandare una decina di domande per prepararsi. Rimasi a pranzo con lui. Ho ancora l’immagine davanti agli occhi di quest’uomo leggendario che fa una cosa comune come grattugiare il formaggio a tavola. Mi invitò a fare un giro in pista, gli risposi: o guido io oppure cosa andiamo a fare. Allora mi fece vedere come gli operai montavano una macchina. Mentre ero lì, telefonò Pìroni. Lui lo chiamava così. Pìroni. L’accento sulla prima i. Alla fine mi disse: sa, tutti i suoi colleghi chiamano per avere dei gadget, lei è qui e non mi ha chiesto niente»

➣ Parlaste anche di politica?

«Molto. Non era certo comunista ma apprezzava il cosiddetto modello emiliano, l’amministrazione locale del PCI, gli piaceva la linea europeista di Berlinguer. Mi salutò con una domanda: secondo lei Cossutta uscirà dal partito?»

➣ Rossana Rossanda che posizione aveva sullo sport?

«Ti racconto un aneddoto, allora. La sera di Italia-Olanda, Mundial 1978, mi avvicina in redazione e mi dice di essere molto preoccupata per la situazione sindacale. Mi fa: che ne dici di vederci tutti per una riunione tra un’ora. Rossana, le dico, guarda che tra un’ora c’è Italia-Olanda. Se l’Italia vince, andiamo in finale. Mi rispose: addirittura dici andiamo. Eh si, dico andiamo. Quattro anni dopo, quando dopo il Mundial di Spagna vennero fuori le inchieste su una presunta combine in Italia-Camerun, scrissi un pezzo in cui più o meno dicevo: sta andando tutto storto, il calcio ci ha reso felici, giù le mani dal Mundial. Luigi Manconi mi affrontò: come ti permetti, cosa cambia per la sinistra se siamo stati felici a un Mondiale di calcio?»

➣ Come si scongelò la redazione di fronte allo sport?

«Lasciami prima dire che l’atteggiamento di Rossana si ammorbidì un po’ alla volta perché il suo compagno K.S. Karol non era solo un tifoso, ma di più. Era un fanatico del calcio. Fu decisivo nel mutamento delle vedute di Rossana sullo sport. Era editorialista per Le Nouvel Observateur, ricordo certe telefonate con lui per parlare solo di calcio, che chissà quanto saranno costate all’epoca al Manifesto. Si era trovato a Mosca il giorno di CSKA-Dinamo Kiev. In pratica: l’odio assoluto. E aveva scoperto che gli uomini deputati all’ascolto dei microfoni messi nelle camere dell’albergo, avevano tutti lasciato i loro posti, per vedere – assatanati – la partita. Io avevo a quel periodo la tessera per le partite della Roma e della Lazio all’Olimpico. Così una domenica in cui si trovava in Italia, venne con me allo stadio, e dinanzi a Lazio-Catanzaro di serie B mi parve l’uomo più felice del mondo».

➣ In che cosa si manifestò il cambiamento di Rossana Rossanda?

«Nel 1986 lanciammo La Domenica, uno dei primi settimanali all’interno di un quotidiano. Ne curavo buona parte delle pagine con Emanuele Bevilacqua. C’erano racconti, rubriche illustrate. Ma l’uscita fu preceduta da un lungo confronto interno. L’area che faceva capo a Roberto Silvestri – cultura, spettacoli, cinema – era favorevole. Si stava affermando l’idea di un Manifesto più giornale e meno organo di partito. Forzammo la mano in mezzo a una specie di rivolta interna, quando Rossana intervenne per dire: sarò la prima a scrivere su La Domenica. Fine della discussione. Punto».

➣ Portaste anche Osvaldo Soriano sulle vostre pagine

«Durante i Mondiali del ’90 lo ricordo certe sere dopo le partite a cena da solo al ristorante. Quattro anni prima, avevo ripetuto il mio pezzo di previsioni prima del torneo e avevo scritto che avrebbe vinto l’Argentina. Ora, non so se ricordi, ma l’Argentina aveva una squadraccia più Maradona. Quando davvero portarono la Coppa a casa, Osvaldo scrisse in un suo pezzo, poi raccolto in un libro, che solo quel pazzo di Giorgio poteva sostenere che gli argentini ce l’avrebbero fatta. Adesso sul Manifesto c’è un pezzo di sport quasi ogni giorno. Giustamente».

Se Slalom ti incuriosisce e ti piace, puoi abbonarti qui