È il pomeriggio dell’11 marzo 2024, 123 milioni di spettatori sono sintonizzati sull’Allegiant Stadium nel Nevada. È il Super bowl, la finale del campionato della National Football League, l’evento sportivo più importante per gli americani. L’equivalente del nostro festival di Sanremo qui e gli spot pubblicitari trasmessi devono essere la continuazione dello spettacolo non la sua interruzione.

Nel 1984 Apple chiese aiuto al regista Ridley Scott per pubblicizzare il suo Macintosh, ispirandosi al libro 1984 di George Orwell. Nove anni dopo la Nike ha ingaggiato Michael Jordan e quest’anno gli attori Billy Crystal e Meg Ryan hanno ricreato una delle scene più famose di Harry ti presento Sally per pubblicizzare la catena di fast food Hellmann’s. Per conquistare uno slot servono migliaia di dollari e nel 2024 tre giovani ragazzi, Alex Jones, Erich Kerekes e Alessandro DiSanto, se ne sono accaparrati uno. Nel loro spot si vede l’attore Mark Wahlberg che invita tutti ad unirsi e pregare con lui. Cosa pubblicizza? “Hallow” l’app che Jones, Kerekes e Di Santo hanno creato nel 2008, “l’app di preghiera numero uno al mondo”. Tra le sue funzionalità c’è quella di ascoltare canti gregoriani, dire il rosario, ascoltare letture divine o fare “sfide religiose” contro gli altri utenti, ad esemio nel compiere opere di bene. Si tratta di una versione religiosa delle classiche app per prendere sonno o meditare.

È la nuova frontiera del privato, che adesso diventa sempre più pubblico. E non solo nel vivere la propria religiosità su piattaforme e social, ma anche nel miglioramento personale. Prima esistevano gli audiolibri motivazionali che ti spingevano a cambiare stile di vita quando non eri soddisfatto del tuo, adesso ci sono app come “Liven” che propone «un mood tracker che agisce come uno stretto confidente che ascolta e capisce i tuoi sentimenti mentre offre consigli» o “Mindvalley” che promette «Una migliore versione di te ogni giorno».

Utili o meno, una cosa è certa: tutte, ma proprio tutte, hanno una cosa in comune: entreranno in possesso dei tuoi dati, un po’ perché siamo noi utenti stessi a dare il consenso all’inizio e un po’ perché il nostro comportamento sulle piattaforme è registrato. Da questo «gli algoritmi riescono ad inferire caratteristiche sensibili dell’individuo», come ci ricorda Marco Delmastro, Direttore del Servizio economico-statistico dell’Agcom e co-autore di “Big data come stanno cambiando il nostro mondo”.

La questione è anche più complessa perché «noi abbiamo quest’idea di razionalità che gli stiamo cedendo dei dati in maniera più o meno consapevole. Ma in realtà molte volte la maggior parte dei dati che cediamo non è consapevole».Tutto ciò che ci sembra conveniente perché fatto a costo zero per noi, in realtà ha un prezzo: le nostre informazioni personali «Tutto ciò che è gratis non è mai gratis, perché queste sono imprese commerciali che ci devono fare del profitto, quantomeno ci devono coprire i costi» aggiunge Delmastro.

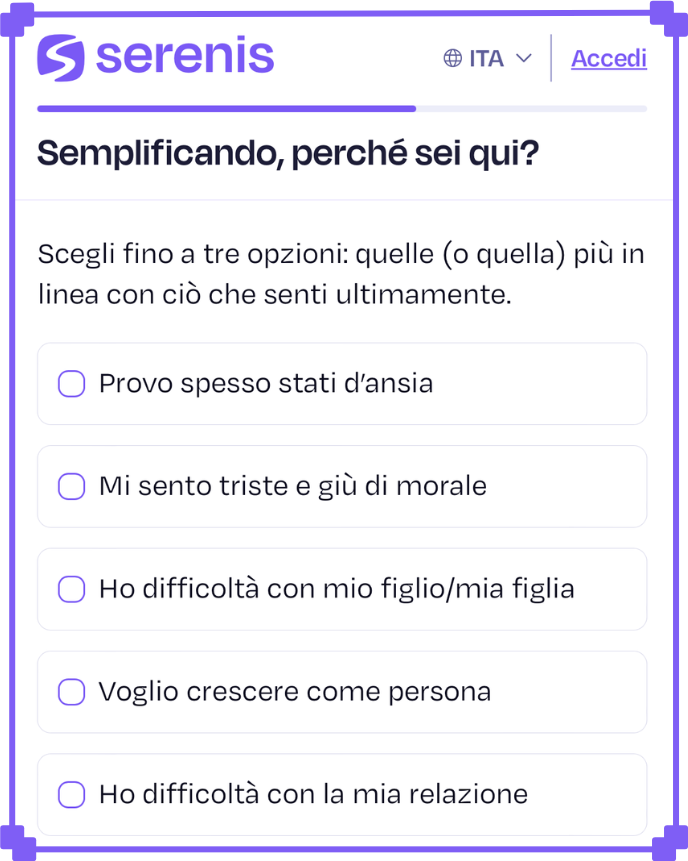

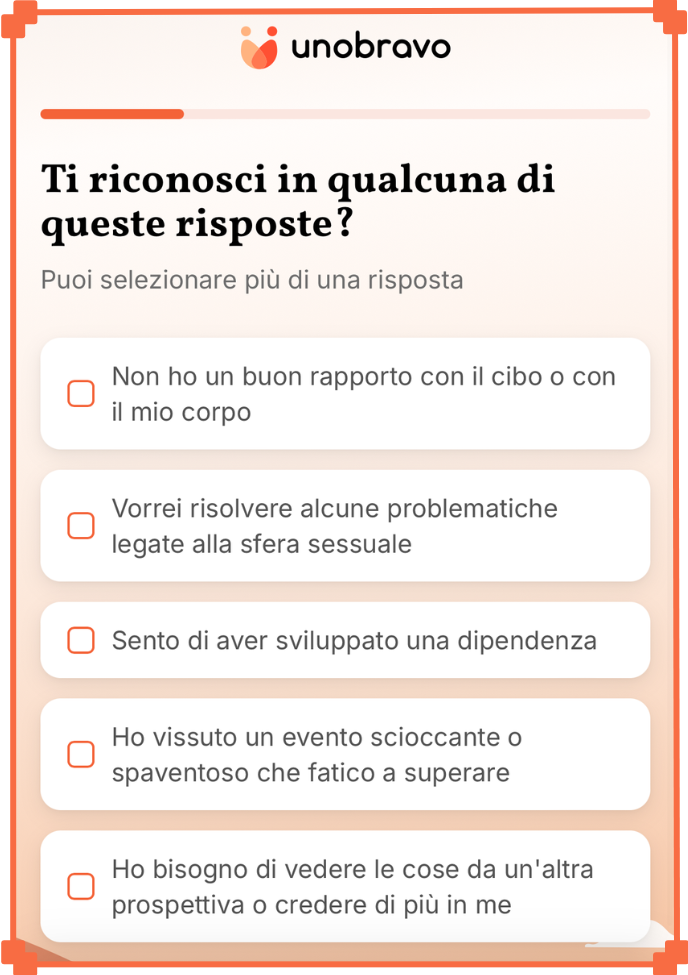

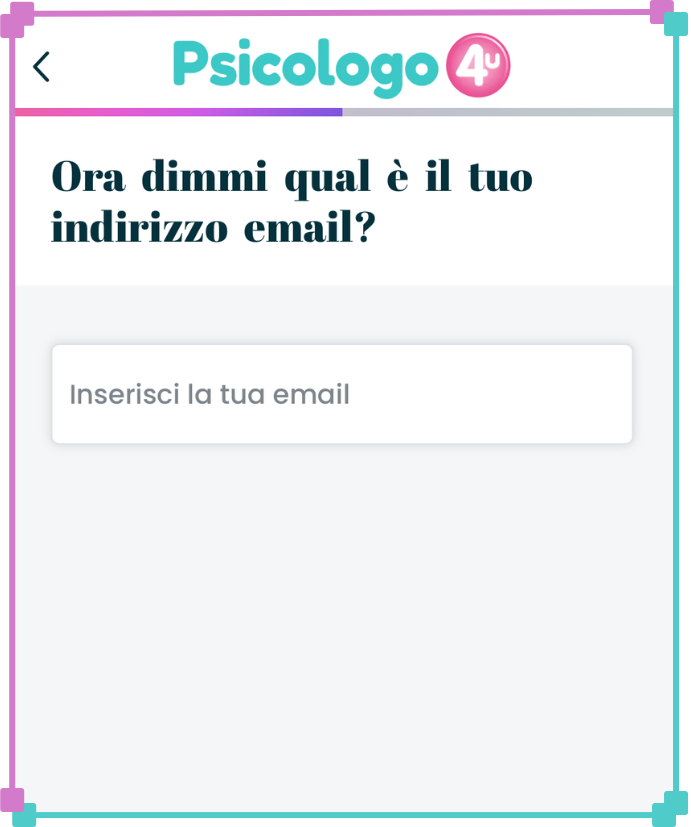

Il meccanismo non vale solo per le applicazioni, ma anche in qualsiasi sito navighiamo, persino in quelli di psicologia online come “Serenis”, “Unobravo” e “Psicologo 4U” in cui i dati che cediamo all’inizio sono di per sé già sensibili. Nei questionari iniziali che sottopongo dobbiamo dire ad esempio: quante volte e in che occasioni proviamo ansia, se abbiamo problemi con il nostro corpo o il cibo, oppure problematiche legate alla sfera sessuale o ancora se abbiamo sviluppato dipendenze. Psicologo 4U addirittura preferisce intanto assicurarsi la tua mail prima ancora di rispondere alle domande, cosicché se dovessi cambiare idea durante il questionario o subito dopo saresti comunque registrato nei loro server.

Certo è anche vero che «ci sono siti che hanno dati più sensibili, però magari li “sanno usare” meno e sono meno pericolosi e siti che li “sanno usare” meglio e riescono a inferire caratteristiche molto sensibili, che una persona non pensa di aver trasmesso, ma che un algoritmo può desumere da semplici dati stupidissimi». Il problema però rimane: le piattaforme sono assetate di dati, perché questi sono poi trasformati in remunerativi prodotti, che permettono di predire il comportamento delle persone e per questo motivo le società li vendono alle «aziende che operano nel mercato dei comportamenti futuri, i loro veri clienti».

A dirlo è Shoshana Zuboff nel suo libro più famoso, “Il capitalismo della Sorveglianza”, è sempre lei a raccontarci come questo meccanismo è nato, a partire dallo scoppio della bolla finanziaria dot.com all’inizio del Duemila. Il motore di ricerca più famoso al mondo Google riusciva già dalla sua fondazione a raccogliere una innumerevole quantità di dati, ma fu un neolaureato di Stanford, Amit Patel a comprendere che da questi dati collaterali, sottesi ad ogni azione online si poteva arrivare alle storie dettagliate di ogni utente. Prima dello scoppio della bolla, Google era contraria anche al semplice advertising, ma mors tua, vita mea e messa davanti alla scelta se fallire o sopravvivere, la società americana ha scelto la seconda. Con le capacità di Google il settore pubblicitario riusciva a raggiungere ciò che aveva sempre voluto ottenere: inviare un determinato messaggio a una determinata persona al momento giusto e con una elevata probabilità di influenzare il suo comportamento.

È ciò che la studiosa Zuboff chiama “capitalismo della sorveglianza” per le sue implicazioni economiche e sociali, il cui fine ultimo è modificare i comportamenti degli utenti in modo da raggiungere il maggior grado di certezza possibile, sia esso a fini economici che elettorali e politici. Alla base ci sono la volontà di profitto delle aziende tech e la nostra scarsa consapevolezza sul valore che i dati hanno.

Per il filosofo bielorusso Evgenij Morozov il problema è filosofico ancor prima che legislativo, motivo per cui, lasciare il problema delle privacy alle direttive sulla conservazione dei dati è stato un pensiero miope e ingenuo da parte dei politici europei. In “Silicon Valley, i signori del Silicio” Morozov scrive che la mercificazione che sta avvenendo non è contro la nostra volontà ma è ciò che noi comuni cittadini-consumatori desideriamo. «Solo l’attivismo politico e una solida e ragionata critica all’ideologia del consumismo dell’informazione, ci permetteranno di evitare l’inevitabile».

Leggi il nuovo numero del periodico di Zeta: “Confessioni in rete”