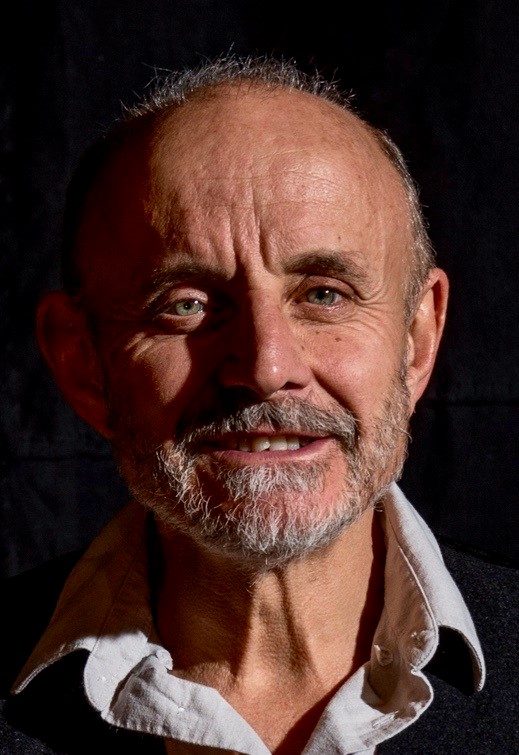

«Tutto è iniziato senza pronunciare una parola. Facevo il mimo e sul palco mi muovevo come un folletto, grazie alla mia agilità. Scoprire che il corpo parlava ha svelato la mia passione. È stato come un fuoco sacro». Attore, scrittore, narratore, il sessantaduenne Giuseppe Cederna è un artista versatile e curioso. La sua carriera parte da lontano, ma da sempre ama rinnovarsi e scoprire sentieri creativi.

«Ho subito capito che potevo usare il mio fisico e che in questo sarei stato unico. La bassa statura non sarebbe stata più un limite, bensì un punto di forza con cui raccontare storie. Potevo far piangere, ridere, innamorare. È il bello di essere normali, tutti vogliono vedere una persona comune che riesce a catturarti con il suo fascino».

Come descriverebbe i grandi registi con cui ha lavorato?

«Sono dei maestri, diversi tra loro. Veri artigiani che hanno saputo raccontare con uno stile proprio la realtà e i suoi cambiamenti. Paolo e Vittorio Taviani sono persone profonde, affettuose e soprattutto umili. Marco Bellocchio è geniale e sensibile, ha uno sguardo che va oltre l’ordinario. Ettore Scola invece era sempre tranquillo e concentrato. Gianni Amelio è un creatore, mentre Gabriele Salvatores è coraggioso, capace di rischiare. E poi sa sempre rapportarsi ai suoi attori».

Quali sono i film che le hanno dato di più?

«In Marrakech Express mi sono divertito. Grazie a Maschi contro femmine, invece, tanti ragazzi si ricordano di me a distanza di anni. Anche la sfida di Hammamet è stata interessante. Ho preparato per settimane un breve ma intenso dialogo di sguardi con Pierfrancesco Favino. Se però devo sceglierne uno, dico Mediterraneo. Non sapevo che tipo di film sarebbe stato. Nessuno di noi poteva immaginarlo. Eravamo sul set con i capelli corti, vestiti da soldati, giovani e belli. Circondati da un mare meraviglioso per più di tre mesi. Poi è arrivato l’Oscar come miglior pellicola straniera. Per scherzare dico che sono un attore da Oscar, ma quell’esperienza mi ha regalato l’isola di Castelrosso, in Grecia, dove spesso torno. Ogni tanto mi capita di versare qualche lacrima perché rivedo la trama della mia vita: il viaggio che diventa teatro e il teatro che diventa viaggio».

Se dico Italia-Germania 4-3 cosa le viene in mente?

«Sono affezionato al film di Andrea Barzini. Il ricordo è nebuloso, ma erano anni eroici, magici. A quei tempi tutto era vero e un po’ falso. Parlavamo di calcio e rutto libero, senza tralasciare aspetti seri. Con i produttori si formavano squadre vincenti, i colleghi erano amici. La pellicola è stata presentata al festival di Viareggio del ‘91. Per fargli pubblicità abbiamo noleggiato una macchina. Non ricordo se fosse una Panda o una vecchia Cinquecento, ma abbiamo montato delle trombe e fatto i caroselli per la città, proprio come l’arrotino per le “sue cucine a gas”. Con Massimo Ghini e Fabrizio Bentivoglio c’era un rapporto vero, ci siamo divertiti da matti».

Se la ricorda la Partita del secolo?

«Nel ‘70 avevo tredici anni e la stavo vedendo con i miei genitori nel salotto di casa, a Roma. Io sono interista e al primo gol di Boninsegna ho esultato, perché era il mio idolo. Poi i tedeschi pareggiarono e si portarono in vantaggio. In lacrime me ne andai a letto, ma sentii un boato: era il 2-2. Mio padre mi disse di tornare e sappiamo com’è andata a finire…»

Interista, con un nonno che ha fondato il Milan. Come si spiega?

«Questa storia è buffa, perché siamo tutti di fede nerazzurra. Mio nonno da giovane giocava in porta nel Milan. Parliamo di fine Ottocento e inizio Novecento, ma era una cosa davvero periferica nella sua vita. Forse ha partecipato alla fondazione del club, ma nella leggenda familiare questo aneddoto non è noto. Ci ha pensato il web a trasformarlo nella sua biografia».

Come ha affrontato il lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19?

«Ho perso il lavoro, come tutti gli attori. Il primo mese ero angosciato, mi svegliavo di notte. Poi, però, mi sono reinventato. Sul canale You Tube Poesia salvaci tu ho letto e interpretato più di trenta testi, uno ogni 3 giorni. Da Luis Sepulveda a Valerio Magrelli, da Alda Merini a Pablo Neruda. Piccole perle di bellezza in un periodo di ansia e paura. Adesso sto girando cinque video nella biblioteca di un grande esploratore. Racconterò Paesi e culture diverse. Nella mia vita il tema del viaggio ritorna sempre».

Che tipo di artista si considera?

«Sono un attore particolare, che non si limita al cinema. Amo il teatro e i suoi monologhi, faccio trasmissioni radiofoniche, incontro studenti e accompagno persone a camminare in montagna. Mio padre era ambientalista e archeologo, da lui ho ereditato l’amore per i classici della letteratura e la voglia di battagliare per il territorio. E poi mi piace annotare sui miei taccuini ciò che vivo. Ricordi, sensazioni. Tutto diventa uno stimolo per rinnovarmi».

Ci racconta un aneddoto divertente?

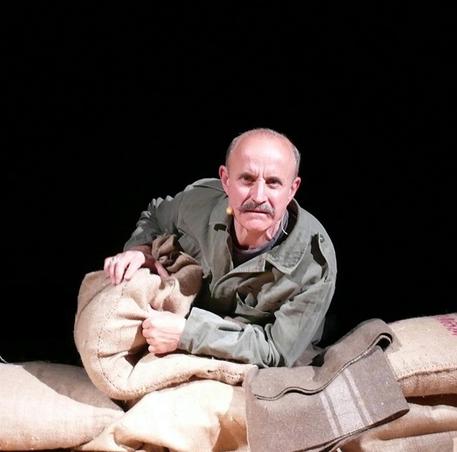

«Il maestro della mia scuola a Roma era tedesco e molto severo. Avevo 20 anni. ‘Un po’ di ginnastica con noi ed entrerai a far parte dello spettacolo’ mi diceva. Dietro le quinte non mi fermavo mai, ero sempre indaffarato. Il debutto, invece, non è stato molto dinamico. La prima volta sul palcoscenico ho recitato in un sacco di patate. Non è un modo di dire, ero davvero chiuso lì dentro. Ora so cosa prova un tubero chiuso in un sacco».