Dall’alto il campo di Kutupalong sembra un labirinto costruito su una collina. Migliaia di tende di fortuna sono ammassate insieme sul terreno polveroso, rami e canne di bambù sostengono i teli di plastica. Il sud del Bangladesh, nell’area di Cox’s Bazar, ospita una delle spiagge più famose del paese. A pochi chilometri dai sari variopinti delle donne indiane che si fanno il bagno e dalle noci di cocco tenute in mano dai turisti sul bagnasciuga, si trova il campo profughi più grande del mondo. Oggi sono quasi un milione i rifugiati rohingya dislocati nei suoi trentaquattro settori.

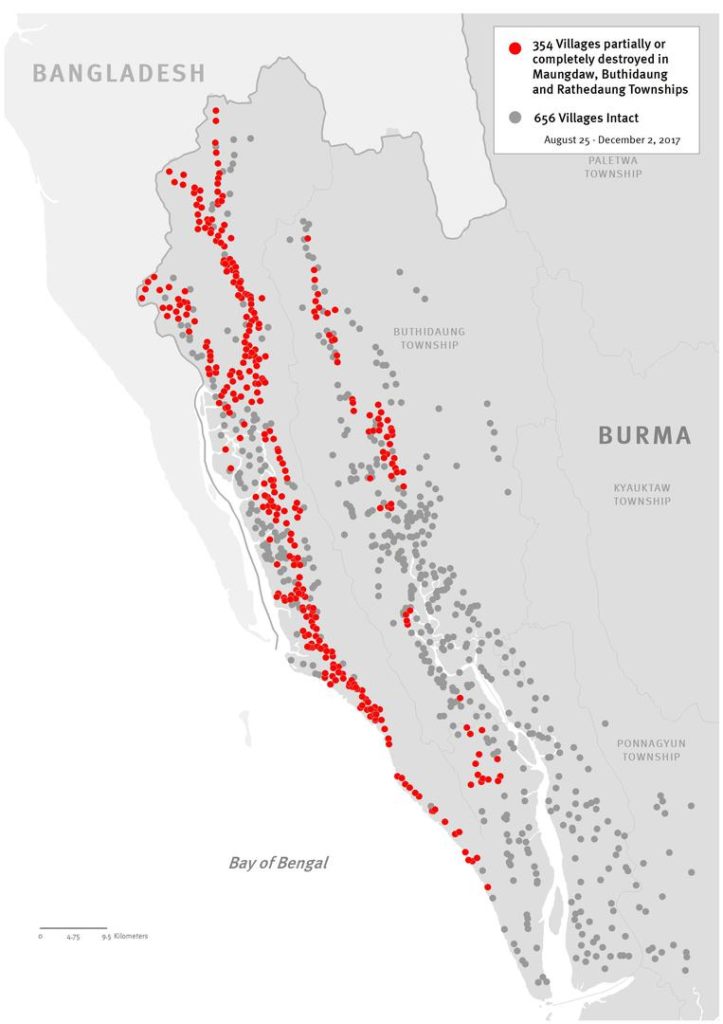

Mohammad Ibrahim ha 22 anni e vive in una di queste baracche con i suoi genitori, suo fratello e le sue due sorelle. «Sono passati tre anni da quando abbiamo dovuto lasciare il Myanmar. Siamo stati arrestati in casa nostra il 25 agosto 2017 e poi siamo riusciti ad arrivare a Kutupalong il 25 settembre dello stesso anno». Tra i 354 villaggi bruciati da agosto a novembre del 2017 nello stato di Rakhine, in Myanmar, c’era anche quello di Ibrahim, il villaggio di Nga Yan Chaung, vicino alla città di Buthidaung.

© 2017 Human Rights Watch

Una data, quella del 25 agosto 2017, che segna la fuga di 745.000 rohingya dal Myanmar verso il Bangladesh, attraverso il fiume Rapjalong che con le sue sponde separa i due stati. «Siamo partiti in tanti, dai nostri diversi villaggi, la mia famiglia il viaggio l’ha iniziato e finito insieme e lungo la strada abbiamo incontrato altri amici, ma non tutti sono arrivati a Kutupalong».

Il popolo più perseguitato al mondo

I rohingya sono una minoranza musulmana stanziata nella parte settentrionale della Birmania, nello stato di Rakhine, o Arakan. La questione dell’identità è al centro della crisi di una delle minoranze più perseguitate del mondo, come si legge nel rapporto del 2018 delle Nazioni Unite. Le origini della comunità si perdono nel dibattito che contrappone la loro rivendicazione di appartenenza indigena allo stato del Rakhine alla posizione del Myanmar che li ritiene invece immigrati musulmani insediatesi durante il periodo del dominio britannico.

I rohingya in Myanmar sono perseguitati da decenni. Dall’operazione Dragon King dell’esercito birmano del 1978 che li dichiarava ufficialmente clandestini alla legge sulla cittadinanza del 1982, fino a quando nel 2012 l’amministrazione statale non li ha più riconosciuti come gruppo etnico indigeno.

«Prima del 1982, i rohingya avevano una carta d’identità nazionale, verde per gli uomini e rosa per le donne. Dopo il 1982, queste sono state tolte e sostituite con delle carte bianche temporanee. Alcuni hanno fatto di tutto per conservare le carte colorate come prova contro la dichiarazione del governo secondo cui i rohingya non avevano mai fatto parte del paese».

L’ondata migratoria più massiccia della storia di questo popolo apolide inizia proprio il 25 agosto 2017. Quella mattina l’Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) aveva attaccato le stazioni di polizia birmane dello stato del Rakhine, «eravamo certi che una reazione sarebbe arrivata presto, e così è stato». L’ARSA è considerata dalle istituzioni birmane un nucleo islamico terrorista, le operazioni di sgombero sono state organizzate subito.

Morire tra gli alberi, le rappresaglie e il viaggio

«Quando mi sono svegliato ho sentito rumore di spari e di bombe che esplodevano, abbiamo chiuso ogni spiraglio di luce della nostra casa, ero con tutta la mia famiglia e alcune persone del vicinato. Non sapevo e non vedevo cosa accadeva fuori, sentivo i militari che arrestavano uomini e donne di ogni età. Erano più di cento e a un certo punto sono entrati anche in casa nostra e hanno arrestato me, mio padre, mio nonno e anche un venditore di tè che era con noi».

«Sono state prese più o meno un centinaio di persone e ci hanno portato in un campo militare a pochi chilometri per controllarci e perquisirci. Ci hanno lasciato sotto ai raggi molto forti del sole fino alle sei del pomeriggio. Dovevamo stare fermi, non ricordo bene lo scorrere del tempo, ogni tanto i militari prendevano qualcuno e tornavano con il corpo morto. Alla fine hanno lasciato che andassimo via e la sera abbiamo ritrovato le nostre famiglie che si erano nascoste in un altro villaggio vicino al nostro che era stato distrutto».

«Abbiamo deciso di andare verso altre case, di rimanere in movimento, nell’attesa che l’esercito finisse le rappresaglie. Ma il giorno dopo sono tornati, e ancora quello dopo, e avevano portato più bombe, e sparavano di più e iniziavano a stuprare le donne. Dovevamo andare via, non avevamo vestiti, cibo, medicine, posti dove dormire. Non potevamo camminare sulle strade principali, ma solo dentro la foresta. Durante il viaggio alcuni anziani sono morti perché erano stanchi, molti giovani sono morti tra gli alberi perché i colpi delle armi da fuoco erano imprevedibili, oppure sono stati uccisi con un coltello perché i militari li avevano trovati, altre persone sono morte di fame». Secondo un’indagine retrospettiva di Medici Senza Frontiere condotta tra chi è riuscito a rifugiarsi a Kutupalong, dal 25 agosto al 24 settembre 2017 sono morti almeno 6.700 rohingya, tra cui 730 bambini al di sotto dei 5 anni.

“Siamo esseri umani”, la vita a Kutupalong

«Superato il confine persone caritatevoli del Bangladesh sono venute da noi rohingya. Ci hanno dato razioni di cibo e tanti vestiti perché sanno che siamo il popolo più perseguitato, ci hanno aiutato perché siamo umani, come sono umani loro. Siamo rimasti alcuni giorni nella stessa situazione, poi alcune ONG sono arrivate per sostenerci e hanno costruito tende, servizi igienici, centri di distribuzione, ospedali in diversi luoghi, come nel campo di Kutupalong».

La vita nel campo di Kutupalong è caotica ma sospesa. «Viviamo in condizioni congestionate, a volte sento di vivere in un inferno. Per ricevere qualsiasi cosa dobbiamo fare file molto lunghe, non ci sono scuole e molti miei coetanei stanno distruggendo la loro vita per non poter studiare. A me manca la vita universitaria, mi manca tutto della mia terra e della vita che avevo prima. Qui non possiamo muoverci da campo, i bambini non hanno larghi spazi per giocare, e non si ha mai la sensazione di respirare aria fresca. Sento che abbiamo delle vite in sospeso, che aspettano di essere vissute. Senza una prospettiva è difficile pensare al futuro».

Le accuse di genocidio al Myanmar

Il paese che potrebbe fare il primo decisivo passo affinché i rohingya riprendano a vivere, il Myanmar, non sembra intenzionato a farlo. Nonostante abbia alla guida una donna premio Nobel per la pace. Aung San Suu Kyi ha vissuto dall’inizio la persecuzione del popolo rohingya per mano dei militari, dato che nel 2017 era già da un anno ministro degli Esteri.

L’icona dei diritti umani, dalla fine del 2016 al centro di polemiche per non aver preso una posizione in questa crisi – tanto che Amnesty International nel 2018 ha deciso di ritirarle la carica di ambasciatrice – nel dicembre del 2019 si è trovata di fronte alla Corte internazionale di giustizia per difendere il Myanmar dall’accusa di genocidio della minoranza musulmana pronunciata dai legali del Gambia.

Ma la Corte il 24 gennaio scorso si è dichiarata competente a pronunciarsi sull’accusa di genocidio contro i rohingya, condannando l’esercito del Myanmar. Per il giudizio finale si dovranno però attendere anni.

Mohammad Ibrahim a Kutupalong

Il concorso Rohingya Photography

© Ro Anas

© Abul Kalam

© Azimul Hasson

© Abul Kalam

© Sahat Zia Hero Naing

© Naseema Akter

© Muhammad Zubair

© Sahat Zia Hero Naing

© Jamal Arkani

© Abul Kalam

© Minhaz Ashik

© Mehrooz